業務紹介

公務災害の発生状況と防止対策

第1 消防団員の事故はいつでもどこでも起こり得る

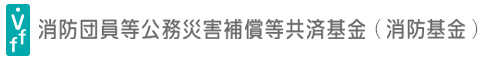

1 公務による負傷者等の人数の推移

消防団活動に従事したことにより公務による負傷等を受けた全国の消防団員は、最近10年間の平均で1,000人程度となっています(図1)。特に、演習訓練時の事故は高い割合を占めています(図2)。

図1 公務による負傷者等の人数の推移

備考1 負傷者等の人数は、当該年度中に発生し、その翌年度末までに基金が損害補償費等(療養補償や休業補償等)を支払ったもの。なお、括弧書きの人数は、そのうち死亡者数を示したもの。

備考2 消防団員数は、当該年度の4月1日現在の実員数。ただし、基金と消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結していない市町村の消防団員数は含んでいません。

備考3 令和2年度、3年度及び4年度は、コロナ禍のため活動機会が減少し、負傷者等も減少しています。

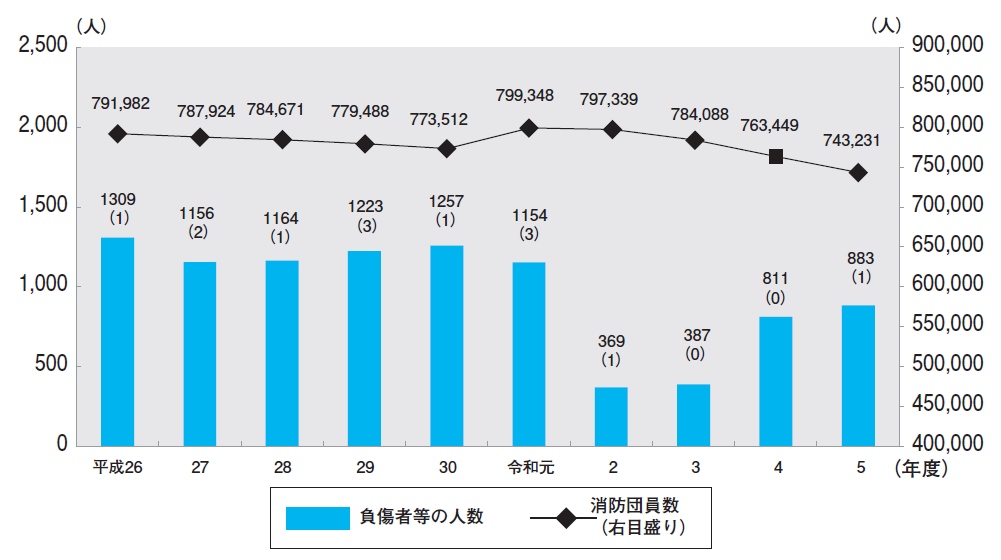

図2 活動態様別発生人数の推移(令和元~令和5年度)

備考 「その他」はスポーツ行事、特別警戒等です。

2 活動態様別公務災害発生状況

令和元年度から令和5年度までの公務災害の発生状況を活動態様別に見ると、「演習訓練」(59%)が最も多く、次いで「消火活動」(22%)となっており、これらで全体の8割以上を占めます (図2)。

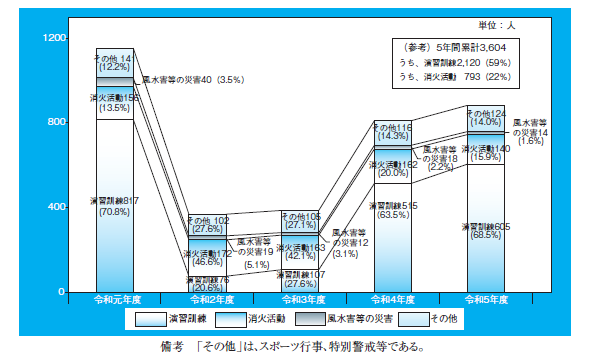

3 ポンプ操法訓練に多発する下肢のけが

令和元年度から令和5年度までの公務災害の発生状況を活動態様別に見ると、演習訓練時の公務災害は約6割となっており、うちポンプ操法の動作による負傷は約6割となっています(図3)。訓練中の下肢のけがが多発しており、主な事例には、次のようなものがあります。

- 「小型ポンプ操法訓練中、ホースを担ぎ全力疾走していた際、大腿裏側に激痛を感じ転倒」

- 「操法訓練中、ホースを落とし、ホースの金具が右足に当たり負傷」

- 「ポンプ操法の練習中、ポンプ車後方に配置してあるホースをとるためポンプ車から下車し、向きを変えて走り出したところ、右足首をひねり痛みが走った」

- 「消防操法大会訓練中、筒先と第3ホースを担ぎ火点に向け駆け足で発進しようとした際、右足のアキレス腱のパチンという音がした後、痛みを感じて歩行不能状態となった」

図3 演習訓練中の公務災害発生内訳(令和元年~令和5年度)

4 活動態様別・死亡原因別公務災害発生状況

最近5か年間に公務災害により死亡した消防団員は、5人を数えます。

表1 活動態様別・死亡原因別公務災害発生状況(令和元年~令和5年度)

(単位:人)

| 活動の態様 | 消火活動 | 風水害等の災害 | 演習訓練 | 往復経路 | その他 | 合計 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 死亡原因 | ||||||

| 循環器系疾患(脳血管疾患・虚血性心疾患) | 1 | 1 | ||||

| 圧死・水死 | 1 | 1 | 2 | |||

| 交通事故 | 1 | 1 | 2 | |||

| その他 | 0 | |||||

| 合計 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |

(注)過去5年間(令和元年度から令和5年度)に公務により死亡した事案(令和6年度末までに支払ったもの)

5 公務災害事例

(1) 平常時の事例

| 1 | 訓練中の事故 (1) | |

|---|---|---|

| 性別 年代 階級 | 【概要】 模擬火災訓練において防火水槽に水を補給するため、防火井戸の蓋を開けていたところ、蓋が左足に落ちた。(左母趾末節骨骨折) |

|

| 男 20代 団員 | ||

| 2 | 訓練中の事故 (2) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 消防団出初め式における操法競技訓練中、小型ポンプに吸管を接合中に右手小指先を挟み込み、右手を引いた際に右手小指を痛めた。(右小指マレット指) |

|

| 男 30代 団員 | ||

| 3 | 消防水利点検中の事故 | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 春の火災予防運動に伴って消防水利の点検中、防火水槽の水量確認のために水槽蓋を開け、満水状態を確認後、蓋を閉める際、蓋と地面の間に右手中指を挟んだ。(右手指損傷) |

|

| 男 30代 団員 | ||

| 4 | 訓練中の事故 (3) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 小型ポンプ操法訓練中、第一線のホースを延長したのち結合のため停止したところ、右足首を捻った。(右足関節捻挫) |

|

| 男 30代 団員 | ||

| 5 | 訓練中の事故 (4) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 消防ポンプ操法の4番員として訓練中、自動車から下車し、ドアを閉める際に誤って指を詰め骨折した。(左環指末節骨骨折) |

|

| 男 30代 団員 | ||

| 6 | 訓練中の事故 (5) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 消防操法訓練中、ホースを担ぎ走り出したところ、右足太ももを痛めた。(右大腿部挫傷) |

|

| 男 20代 団員 | ||

| 7 | 訓練中の事故 (6) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 小型ポンプ操法訓練中、3番員として吸管を搬送時にスリップし、転倒した。(左第3・4中足骨骨折) |

|

| 男 30代 団員 | ||

(2) 非常時の事例

| 1 | 消火活動中の事故 (1) | |

|---|---|---|

| 性別 年代 階級 | 【概要】 建物火災発生時、筒先を担当して消火活動を行っていたが、筒先が左右に振られ体勢を整えようと踏ん張った際、突然首に痛みが走った。(頚部挫傷) |

|

| 男 40代 部長 | ||

| 2 | 消火活動中の事故 (2) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 林野火災に出動した際、消火作業のため、小型動力ポンプを設置しようとしたところ、道路の段差に足をとられて右膝を路面に強打した。(右膝挫傷) |

|

| 男 40代 団員 | ||

| 3 | 豪雨災害における災害防御中の事故 | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 台風の警戒出動時、詰所の2階から1階へ降りるため、風雨で濡れていた屋外階段を降りていた際、足を滑らせて転倒し、背部及び腰部を階段の角で強打した。(腰椎横突起骨折、胸椎骨折) |

|

| 男 40代 部長 | ||

| 4 | 行方不明者捜索中の事故 | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 行方不明者捜索のために山中に入り、行方不明者が発見された後、搬送していたところ、体調不良になった。(脱水症) |

|

| 男 30代 団員 | ||

| 5 | 消火活動中の事故 (3) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 建物火災において、鎮圧後にトタンを剥がす作業を行っていたところ、トタンを持ち上げた際、トタンに刺さっていた釘に触れてしまい右親指の付け根を負傷した。(右手掌挫創、破傷風、創傷感染症) |

|

| 男 30代 団員 | ||

| 6 | 消火活動中の事故 (4) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 建物火災の消火活動中、車両より投光器を搬送するよう指示を受け、車両に走って戻る途中で延長してあったホースの上に誤って乗ってしまい、左足を捻って負傷した。(左第4・5中足骨基部骨折) |

|

| 男 30代 班長 | ||

| 7 | 消火活動中の事故 (5) | |

| 性別 年代 階級 | 【概要】 建物火災の鎮火により撤収作業中、延焼建物のものと思われる瓦礫の釘を踏んでしまい、左足土踏まず部分を負傷した。(左足底刺創) |

|

| 男 30代 団員 | ||

(3) 重大事例(死亡・療養)

| 1 | 傷病名 後頭部挫創、外傷性くも膜下出血 | |

|---|---|---|

| 性別 年代 階級 | 【事故概要】 防災訓練で使用したホースを片付けるためにホースを伸ばしていたところ、水路に気付かず転落し、後頭部を強打した。 |

|

| 男 40代 団員 | ||

| 2 | 傷病名 急性硬膜下血腫、頭蓋内開放創など | |

| 性別 年代 階級 | 【事故概要】 年末夜警に出る準備中、雪道で足を滑らせて後方に転倒し、頭部を強打した。 |

|

| 男 50代 団員 | ||

| 3 | 傷病名 急性硬膜下血腫など | |

| 性別 年代 階級 | 【事故概要】 訓練に出動途中、車から降りようとしてバランスを崩して転落し、頭部を強打した。 |

|

| 男 60代 団員 | ||

| 4 | 傷病名 虚血性心疾患(死亡) | |

| 性別 年代 階級 | 【事故概要】 火災発生に出動し、火災現場で警戒活動等に従事後、詰所から自転車で帰宅途中に発症して死亡した。 |

|

| 男 60代 班長 | ||

| 5 | 傷病名 右小脳梗塞 | |

| 性別 年代 階級 | 【事故概要】 操法訓練中、筒先の排水操作を完了した後、突然頭がフラフラして座り込むようにして倒れた。嘔吐及び頭痛の症状もあった。 |

|

| 男 30代 団員 | ||

| 6 | 傷病名 急性下壁心筋梗塞など | |

| 性別 年代 階級 | 【事故概要】 建物火災の出動指令を受け、緊急走行にて現場に向かった。緊張状態の中、現場に到着したあと、車両からホースを2本降ろし、約5m走って水利を確認した。そこから車両に戻る途中、卒倒した。 |

|

| 男 40代 団員 | ||

| 7 | 傷病名 急性心筋梗塞、不安定狭心症など | |

| 性別 年代 階級 | 【事故概要】 火災現場到着後、中継送水を行うため、ホース延長を試みたところ、急に胸が苦しくなった。苦しさと痛みが引かなかったため、救急搬送された。 |

|

| 男 40代 部長 | ||

第2 消防基金が進める公務災害防止事業

消防基金では、消防団員の公務災害防止に取り組む市町村等(契約締結市町村等(構成団体を含む。以下同じ。)、都道府県又は都道府県消防協会をいう。以下同じ。)を積極的に支援しています。

1 消防団員公務災害防止活動援助事業

消防団員の福祉の増進を図るため、契約締結市町村等が公務災害防止のために行う安全装備品整備事業又は個別健康指導事業に対し、消防基金が助成金を交付する事業です。

なお、各助成金の詳細については、消防団員公務災害防止活動援助事業実施要領をご参照ください。

(1) 消防団員安全装備品整備事業助成金

契約締結市町村等が行う安全装備品整備事業(消防団活動中の安全性と行動性を高めるための装備品等を整備する事業をいう。)に対する助成金です。

(2) 消防団員個別健康指導事業助成金

契約締結市町村等が行う個別健康指導事業(消防団員の個別健康指導体制に係る取組又は健康増進に係る取組をいう。)に対する助成金です。

2 消防団員公務災害防止研修事業

消防団員の福祉の増進を図るため、市町村等が公務災害防止のために実施する次の4つの研修に対し、消防基金が講師のあっせんや教材の提供などの後援を行うとともに助成金を交付する事業です。

なお、各研修の詳細については、パンフレット(消防団員公務災害防止研修のごあんない PDF)及び消防団員公務災害防止研修事業実施要領をご参照ください。

(1) 消防団員安全管理セミナー

消防団員の安全確保と健康増進の重要性の認識及び理解を深め、消防団員全体への啓発普及を図ることを目的とした研修です。

(2) S-KYT(消防団危険予知訓練)研修

消防団活動に潜む危険を予知するとともに、その危険に適切に対応できる能力を養成するためのS-KYT(消防団危険予知訓練)の基礎知識とその実技を習得することを目的とした研修です。

(3) 消防団員健康づくりセミナー

循環器系疾患(脳血管疾患・虚血性心疾患)による公務災害の防止を図るための健康増進教育を行うとともに、健康増進に役立つ運動実技を習得することを目的とした研修です。

(4) 消防団員セーフティ・ファーストエイド研修

災害現場等で負傷者の応急処置を行う際に消防団員が自身の安全を確保した上で適切に対応するためのファーストエイド(外科的応急処置)及び災害現場等での悲惨な体験や恐怖を伴う体験等により急性ストレス障害が発生した消防団員に適切に対応するためのPFA(心理的応急処置)の基礎知識とその実技を習得することを目的とした研修です。

3 情報提供事業

消防基金ホームページ(https://www.syouboukikin.jp)や刊行物などにより、全国の消防団員や市町村等に向けて、公務災害防止対策調査研究の成果、消防団員の公務災害発生状況、消防団員の事故・ヒヤリハット事例などを情報提供しています。

資料(「2024年度 消防団員等公務災害補償等実務の手引き」より)

公務災害防止活動援助事業(実施要領と関係様式)

消防団員公務災害防止活動援助事業実施要領

〔平成31年3月25日決定〕

〔令和7年4月1日施行〕

第1 趣旨

この要領は、消防団員の福祉の増進を図るため、市町村等が公務災害防止のために行う安全装備品整備事業又は個別健康指導事業に対し、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)が助成金を交付する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

(1) この要領において「市町村等」とは、基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村、一部事務組合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)、広域連合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)又は水害予防組合をいう。

(2) この要領において「消防団員」とは、非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員をいう。

(3) この要領において「消防団」とは、消防団又は水防団をいう。

(4) この要領において「安全装備品整備事業」とは、消防団活動中の安全性と行動性を高めるための装備品等を整備する事業をいう。

(5) この要領において「個別健康指導事業」とは、消防団員の個別健康指導体制に係る取組若しくは健康増進に係る取組をいう。

第3 消防団員安全装備品整備事業助成金

1 助成対象団体

次に掲げる市町村等とする。

ア 市町村(次のイ又はウが、当該市町村分を申請する場合を除く。)

イ 一部事務組合

ウ 広域連合

エ 水害予防組合

2 助成対象品目(メニュー)及び助成条件

次に掲げる品目(メニュー)に該当し、かつ、助成条件を満たすものとする。

| 品 目(メニュー) | 助成条件 |

|---|---|

| 安全帽 | 消防団員個人の消防団活動中の安全性と行動性を高めるもの |

| 救助用半長靴(先芯、靴底鋼板入りのもの) | |

| 防火服 | |

| 防火帽 | |

| 防火用長靴 | |

| 防火手袋 | |

| 耐切創性手袋 | |

| 反射チョッキ | |

| 防寒衣 | |

| 携帯用投光器(ヘッドランプを含む。) | |

| 救命胴衣 | |

| 雨衣上下(反射テープ付きであること。ポンチョ型は不可) | |

| 防塵メガネ | |

| 防塵マスク(使い捨ては不可。継続的な使用に耐えられるもの) | |

| 切創防止用保護衣(チェーンソー用で、下肢を保護できるもの) | |

| 冷却用ベスト | |

| 防災ウェーダー(胴長靴) | |

| 感染防止用防御具(作業衣、帽子、手袋、眼鏡その他着用することによって病原体等にばく露することを防止するための個人用の道具で、継続的な使用に耐えられるもの) | 消防団員個人の消防団活動中の新型コロナウイルス感染症への感染防止に資するもの |

| 投光器 | 消防団活動中の安全性と行動性を高めるもの |

| 発電機(投光器のために使用するもの) | |

| 無線機器(特定小電力トランシーバー等) | |

| ドローン(国の定めた方針を踏まえて調達したものであること) | |

| 血圧計 | 消防団員の健康管理に資するもの |

| その他基金理事長が特に認めるもの | 事前に基金に協議すること。 |

(備考)1 投光器などの機械、器具等については、その性能を常に良好な状態に保つように点検、整備等に努めること。

2 無線機器については、登録費用、設置費用、資格取得料等の付随費用は含まないものとする。

3 ドローンについては、登録費用、資格取得料等の付随費用は含まないものとする。

3 事務手続

(1) 助成金申請

市町村等は、消防団員安全装備品整備事業助成金(以下第2の3において「助成金」という。)の交付を受けようとする場合は、都道府県消防防災主管課を経由し、様式第1による助成金申請書を基金に提出するものとする。この場合において、安全装備品整備事業のうち「その他基金理事長が特に認めるもの」に係る事業を行おうとする場合は、事前に基金に協議するものとする。

(2) 都道府県消防防災主管課の推薦

都道府県消防防災主管課は、基金があらかじめ通知する枠配分額の範囲内で市町村等の様式第1による助成金申請書を取りまとめ、様式第2による推薦書を付し、当該年度の6月15日までに基金に提出するものとする。

(3) 助成金決定

基金は、助成の可否及び助成金の額を決定し、様式第3による助成金決定通知書により市町村等及び都道府県消防防災主管課に通知するものとする。

(4) 変更申請

市町村等は、助成金の決定を受けた安全装備品整備事業の品目(メニュー)を変更(追加又は取消し)しようとする場合は、都道府県消防防災主管課経由し、様式第4による変更申請書を基金に提出するものとする。

なお、助成金決定額の範囲内で、同じ品目(メニュー)の数量を増加した場合は、様式第6による完了報告書にその経緯及び理由を記した理由書を添付するものとする。この場合において、増加後の数量が当該市町村等の消防団員の実員数を超える場合は、その超えた部分については助成対象とはしないものとする。

(5) 変更承認

基金は、変更承認の可否を決定し、様式第5による変更承認通知書により市町村等及び都道府県消防防災主管課に通知するものとする。

(6) 完了報告

市町村等は、助成対象事業完了後1月以内(遅くとも当該年度の12月10日まで)に、様式第6による完了報告書を基金に提出するものとする。

(7) 助成金交付

基金は、助成金の額を確定し、様式第7による助成金交付通知書により市町村等及び都道府県消防防災主管課に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等に助成金を交付するものとする。

4 基金の調査

基金は、必要があると認めるときは、市町村等に対し、関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができるものとする。

第4 消防団員個別健康指導事業助成金

1 助成対象団体

次に掲げる市町村等(消防本部、消防署又は消防団を含む。以下同じ。)とする。

ア 市町村

イ 一部事務組合

ウ 広域連合

エ 水害予防組合

2 助成対象事業

次に掲げる個別健康指導事業とする。

(1) 消防団員の個別健康指導体制に係る取組

「消防団員個別健康指導モデル事業報告書」(平成21年3月発行。基金ホームページからダウンロード可能)に記載された「消防団員個別健康指導体制の基本モデル」(注:消防団員から健康診断結果の写し及び健康状態自己申告書の提出を受け、これらを基に医師が各消防団員の健康状態を区分して健康指導が必要な消防団員を選出し、当該消防団員に対して医師その他の健康指導スタッフが個別に健康指導を行うもの)に準ずる消防団員の個別健康指導体制に係る取組とする。

(2) 消防団員の健康増進に係る取組

市町村等の消防団担当部局又は消防団と住民の健康増進担当部局(保健所等)とが連携して行う消防団員の健康増進のための取組(例:消防団員が参加する健康に関する講習会、消防団員向けの個別健康相談窓口等)とする。

3 助成対象経費及び助成額

個別健康指導事業の実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、30万円を限度とする。

| 助成対象経費の種類 | 助成対象経費の内訳(例) |

|---|---|

| 運営費 | 会議費、医師・保健師等賃金、通信運搬費等 |

| 健康指導経費 | 測定器、健康診断、配布用冊子、健康・栄養相談等 |

| データ管理費 | 保管庫等 |

| 諸経費 | 文房具等 |

4 事務手続

(1) 助成金申請

市町村等は、消防団員個別健康指導事業助成金(以下第3の4において「助成金」という。)の交付を受けようとする場合は、当該年度の11月30日までに、様式第8による助成金申請書を基金に提出するものとする。

(2) 助成金決定

基金は、助成の可否及び助成金の額を決定し、様式第9による助成金決定通知書により市町村等に通知するものとする。

(3) 完了報告

市町村等は、助成対象事業完了後1月以内(遅くとも当該年度の1月31日まで)に、様式第10による完了報告書を基金に提出するものとする。

(4) 助成金交付

基金は、助成金の額を確定し、様式第11による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等に助成金を交付するものとする。

5 基金の調査

基金は、必要があると認めるときは、市町村等に対し、関係書類の提出を求め、又は実地に調査することができるものとする。

様式ダウンロード

申請様式一式はMS Word又はMS Excelファイルを圧縮してあります。ZIP形式の圧縮ファイルをダウンロードし、解凍して利用してください。

公務災害防止対策調査研究事業

ここでは、消防基金が公務災害防止事業の充実強化のために行ってきた調査研究を紹介します。

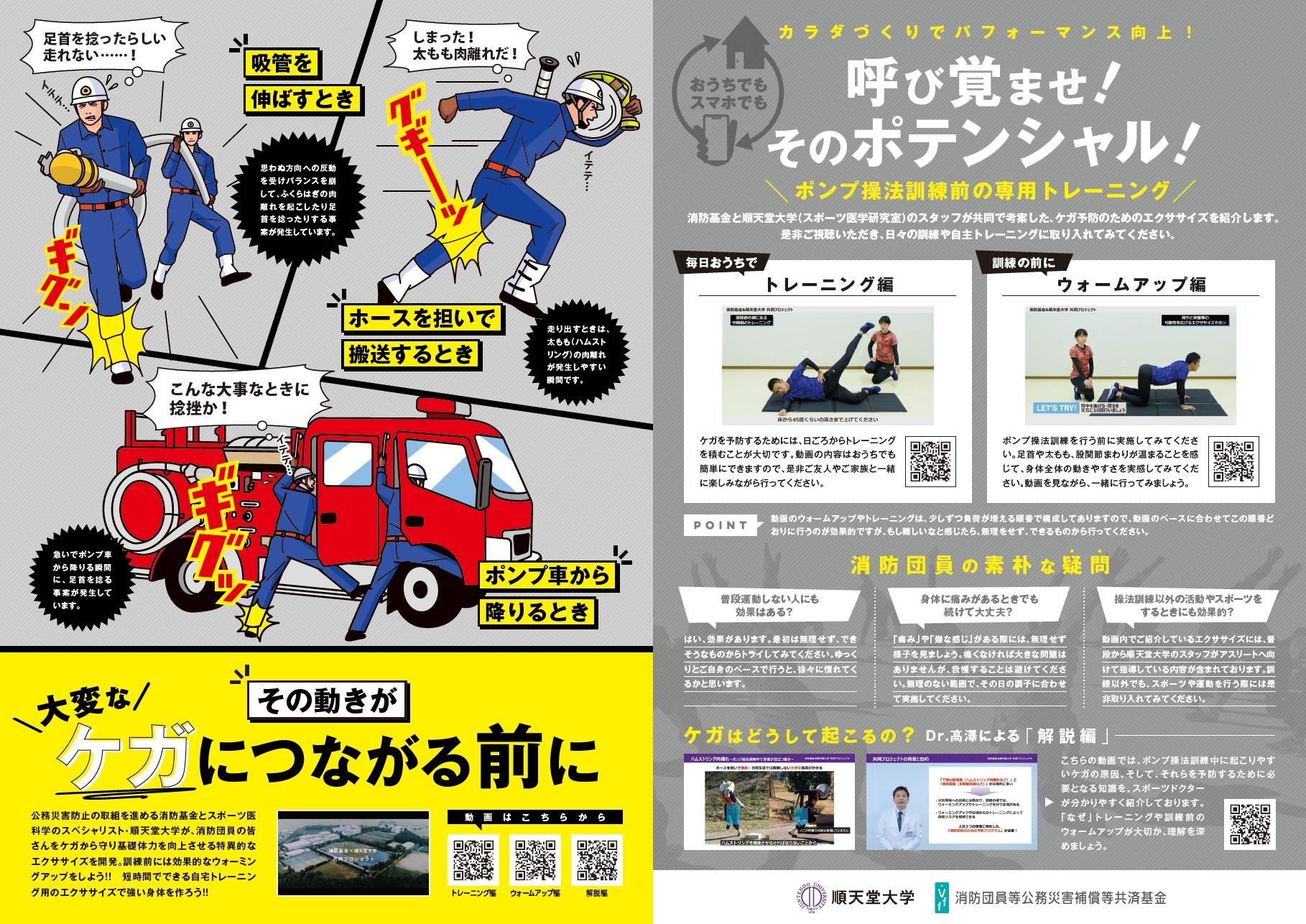

【令和6年度】消防団ウォームアップ体操(モデル版)の作成

消防基金は、スポーツ医科学の国内有数の研究機関である順天堂大学との共同研究により、消防団活動前に短時間(3分程度)でできるケガ防止に効果的な体操として「消防団ウォームアップ体操」のモデル版を作成しました。

多くの消防団員にスポーツ医科学の知見を取り入れた体操を実践していただけますと幸いです。

消防団ウォームアップ体操(モデル版)

【令和5年度】順天堂大学との共同研究結果の報告

消防基金及び順天堂大学による共同研究(報告書)

令和3年度から進めてきた消防基金と順天堂大学との共同研究の内容(概要はこちら)をとりまとめました。

【令和元年度~】消防団員向け負傷防止プログラムの開発

順天堂大学との共同研究で、演習訓練中の負傷を防止する運動プログラムを開発

消防基金は、順天堂大学との共同研究により、演習訓練中の負傷を防止するためのエクササイズ等からなる負傷防止プログラムを開発し、この動画を令和4年3月から動画ページで公開しています。

(右上のQRコードからも動画を御覧いただけます。)

開発の背景と目的

当基金では、消防団員に最も多く発生している公務災害を防止していくことを目的に、保有している公務災害データのうち3か年(平成29年度から令和元年度)の支払実績3,499件を基に公務災害の発生状況を調査・分析しました(※1)。その結果、ポンプ操法訓練中に下肢の負傷が多く発生していることが判明しました。

また、当基金の調査研究において、ポンプ操法訓練の動きはスポーツの動きに類似しているため、医学経験則上、アスリートが実践しているようなスポーツ医科学的な防止策は、その効果が期待できる対策であることが判明しています。つまり、スポーツ医科学の知見を取り入れた対策が、演習訓練中の負傷の防止策として導入すべきものであると考えられます。

当基金で平成30年度にとりまとめた『消防団員公務災害防止取組事例集』では、理学療法士やスポーツトレーナーといった専門家の指導や助言に基づき演習訓練中の負傷の防止に取り組んでいる消防団の一部を優良事例として掲載しました(※2)。

また、消防吏員もアスリートが実践しているようなトレーニング・ストレッチを導入しています(※3)。こういった先行取組は非常に有効であると考えられます。一方、消防団によっては時間的・財政的な制約があるなどの理由で、これらの取組を導入することが困難な側面もあると聞き及んでいます。

そこで、当基金は、スポーツ医科学の国内有数の研究機関である順天堂大学との共同研究により、アスリートが下肢等の負傷防止のために行っているエクササイズを多くの団員が短時間で簡単に行えるよう改良させた、消防団員向け負傷防止プログラムを開発することとしました(※4)。更には、制約があるような消防団でも簡単に導入できるよう当該プログラムを動画とし、インターネット上で一般公開しました。

※1 表1~6(PDF)

※2 美濃加茂市消防団・福山市消防団の取組事例(資料1・2、PDF)

※3 東京消防庁「受傷事故防止のための筋力トレーニング&ストレッチ要領」(一部抜粋、資料3、PDF)

※4 負傷防止プログラム ペーパー版(資料4、PDF)

(備考)詳細は「演習訓練中の負傷の防止策に関する調査研究結果について」(PDF)による

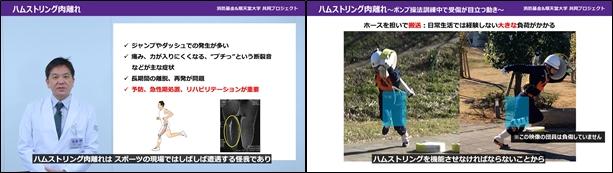

プログラム動画の内容

負傷の原因や予防の知識を得るための「解説編」

ポンプ操法の動きはスポーツの動きと類似していることから、負傷の原因や予防に必要な知識について、日本オリンピック委員会専任ドクター等を歴任されたスポーツドクターが、わかりやすく解説しています。

訓練の前に行うための「ウォームアップ編」

最新のスポーツ科学では、これまでのウォーミングアップでしばしば見られた静的ストレッチはウォーミングアップとしての効果が比較的低いとされています。そこで、相対的に効果が高いとされている動的ストレッチの中から短時間で簡単できるものを中心に紹介しています。

ちょっとした空き時間に行うための「トレーニング編」

日頃からトレーニングを積むことが大切なことから、自宅で空き時間に簡単にできるトレーニングを紹介しています。

今後の展開について

【導入促進】

消防団員向け負傷防止プログラムの導入を促進させるために、当該動画を周知するポスター・リーフレットを作成することとしました。

なお、ポスター・リーフレットは、関係各所へ送付する予定ですが、各種ダウンロードページからもダウンロードできます。関係各所におかれては、これらを御活用ください。

(クリックすると画像が拡大されます。)

【効果検証】

令和4年度には負傷防止プログラムを実践していただいているモデル消防団等の御協力のもと、当該プログラムの効果検証を行い、令和5年度には報告書を作成しました。

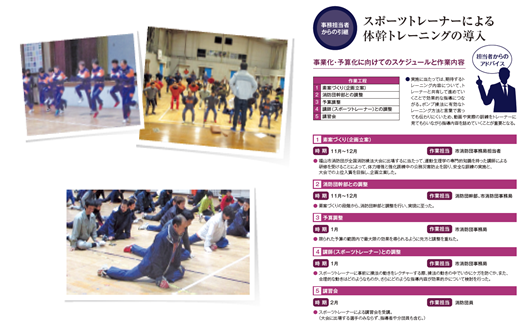

【平成30年度】消防団員公務災害防止取組事例集

消防団員の公務災害を防止するため、各地の消防団で様々な取組が実践されています。

例えば、広島県福山市消防団では、ポンプ操法訓練で故障者を出さず、操法大会にベストな状態で出場できるようにするため、スポーツトレーナーのアドバイスを受けて体幹トレーニングやストレッチなどを取り入れた身体づくりを行っています。(事例はこちら)

また、長野県下伊那郡喬木村では、消防団員の生活習慣病を予防するため、消防団事務局と保健福祉課が連携して、法定健診(定期健康診断)より詳細な項目で健康診断を実施し、その結果を踏まえて保健師や栄養士が消防団員に個別に健康指導を行っています。(事例はこちら)

消防基金では、平成30年度において、このような各地の消防団が日頃の消防団活動の中で実践している公務災害防止のための取組事例を収集し、その内容を分類・整理した上で、その中から消防団員の公務災害防止に大きな効果が期待できる取組事例であって、かつ、他の消防団でも容易に導入できる取組事例を選定するとともに、その取組内容を取りまとめた「消防団員公務災害防止取組事例集」を作成し、市町村等の消防団事務担当者や消防団幹部に向けて約4,000部を配付しました。

既に消防団で実践されている公務災害防止の取組を紹介することで、公務災害防止対策を企画・立案する際の参考としてもらうことを狙いとしています。

このため、各事例の紹介に当たっては、写真や参考資料なども用いてできるだけわかりやすく説明することを心掛けるとともに、「事務担当者からの引継」のコーナーを設けて事業化・予算化に向けてのスケジュールや作業内容などのノウハウを伝えてもらうなど、ハウツー物として使用することができるように工夫を凝らしています。

市町村等におかれては、この事例集を活用していただき、消防団員の公務災害防止対策の導入・定着を図られるようお願いします。

【平成26~29年度】消防団員の公務災害防止~食事による高血圧症などの予防のために~

消防団の皆さんは、頻発する自然災害に立ち向かい、住民の避難誘導、救助、消火、水門閉鎖、警戒などの活動をされています。また、日頃の備えとして日々の生業のかたわらで厳しい訓練にも励んでおられます。これらの活動には、地域に密着し、地域の実情を把握されていることが何より大切で、地域に住まれ、自分たちの「まち」を守る消防団は無くてはならない存在です。消防団の「使命を果たす」ためには、消防団員一人ひとりが十分活動できなければなりません。もちろん体力に個人差があるのは当然のこととして、その持てる能力をいかんなく発揮されることが大切です。

しかしながら、過去の「消防団員の健康状態に関するアンケート」(平成9年度と平成26年度に実施)をみると、消防団員の方々の健康管理や健康増進が十分であるとは言えない状況が散見され、高血圧症、脂質異常症、糖尿病などの症状を改善されないでいる傾向もうかがえました。これらは重篤な疾病である脳血管疾患(脳梗塞、脳出血)や虚血性心疾患(心筋梗塞)を発病させる原因といえるもので、消防団の「使命を果たす」妨げにもなります。火災や水災の災害の際はもとより、このような疾患により、操法大会のための訓練途上で公務災害に遭遇される事例は後を絶ちません。そして何より、これらの重篤な疾病を発病されて不幸にも死に至られれば、ご家族、知人などの悲しみは計り知れません。

本調査研究では、消防団を管轄される皆様方が、無理なく消防団員の健康増進(疾病予防)に取り組んでいただきますよう、先進事例の紹介などをしておりますので、是非消防団員の公務災害防止のために参考としていただければ幸いです。

- 通知(平成29年5月19日付消基発第296号)PDF

- 『早朝家庭血圧で、現在の循環器疾患のリスクを知る~消防団員の公務災害防止のために~』PDF(自治医科大学循環器内科主任教授・消防基金評議員 苅尾七臣)

- 『消防団員の公務災害防止~食事による高血圧症などの予防のために~』

PowerPoint版

PDF版 - 添付資料『循環器疾患予防のための食生活~消防団員の公務災害防止のために高血圧に気をつけましょう~』(略)

- 添付資料『消防団員の健康状態に関するアンケート調査の概要』PDF

【平成16・17年度】消防団員の個別健康指導体制の在り方に関する調査研究委員会

脳卒中、心筋梗塞など、消防団員の循環器系疾患による公務災害の発生が後を絶ちません。過去の殉職者数の中でも大きな割合を占めています。

消防団員を特別職地方公務員として任用する市町村長は、消防団員の健康状態を把握し、消防活動によって発症させたり悪化させたりしないよう配慮しなければなりません。これを「健康配慮義務」といいます。消防活動の現場を預かる消防団の上司や団事務局には、消防団員の健康に対する配慮が強く求められます。しかし、多くの消防団にこうした認識がないのが実情です。

このような状況を改善するためには、消防団員の健康管理の必要性について管理者側に意識啓発を図るとともに、生活習慣病等のリスクを抱えた消防団員に対して、市町村が個人ごとに健康指導を継続する体制の整備が重要だと考えます。

本委員会は、市町村における個別指導体制の在り方について検討を行い、基本モデルをまとめました。市町村においては、本報告書に記載するモデルを基に、地域の特性や実情に応じて工夫を凝らしながら、消防団員の健康管理を実践していただきたいと考えています。

消防団員公務災害防止研修事業

消防団員公務災害防止研修事業実施要領

〔平成13年4月3日決定〕

〔令和7年4月1日施行〕

第1 趣旨

この要領は、消防団員の福祉の増進を図るため、市町村等が公務災害防止のために実施するこの要領に定める研修に対し、消防団員等公務災害補償等共済基金(以下「基金」という。)が、講師のあっせんや教材の提供などの後援を行うとともに助成金を交付する事業に関し必要な事項を定めるものとする。

第2 定義

(1) この要領において「契約締結市町村等」とは、基金との間に消防団員等公務災害補償責任共済契約を締結している市町村、一部事務組合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)、広域連合(これを組織する地方公共団体を含む。以下同じ。)又は水害予防組合をいう。

(2) この要領において「市町村等」とは、契約締結市町村等、都道府県又は都道府県消防協会をいう。

(3) この要領において「消防団員」とは、非常勤消防団員並びに非常勤の水防団長及び水防団員をいう。

(4) この要領において「消防団」とは、消防団又は水防団をいう。

(5) この要領において「消防補償等組合」とは、消防団員等公務災害補償に関する事務を共同処理する市町村総合事務組合又はこれに類する一部事務組合をいう。

第3 消防団員安全管理セミナー

1 目的

消防団員安全管理セミナー(以下「安全管理セミナー」という。)は、消防団員の安全確保と健康増進の重要性の認識及び理解を深め、消防団員全体への啓発普及を図ることを目的とする。

2 実施内容

(1) 実施主体

次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。

ア 市町村

イ 一部事務組合

ウ 広域連合

エ 水害予防組合

オ 都道府県

カ 都道府県消防協会(支部を含む。)

(2) 会場

市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。

(3) 対象者

次に掲げる者とする。

ア 契約締結市町村等の消防団員

イ 市町村等の消防団事務担当者

(4) 研修内容

安全管理セミナーの内容は、次のとおりとする。

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 所要時間 | 1.5時間程度 |

| 講師の人数 | 原則として、1人 |

| 参加人数 | 原則として、50人以上 |

(5) 講師

基金の役職員、安全確保及び健康増進に関する学識経験者から、原則として、基金があっせんするものとする。

(6) 研修教材

次のとおりとし、基金が提供するものとする。

3 助成額

(1) 助成対象経費

安全管理セミナーの実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、講師旅費を除き、30万円(参加予定人数が100人未満の場合は20万円)を限度とする。

| 経費の種類 | 助成額(消費税を含む。)の基準 |

|---|---|

| 講師謝金(所得税を含む。)(注1) | 土・日・祝日に実施 1人につき 20,000円 |

| 上記以外の日に実施 1人につき 15,000円 | |

| 講師旅費 | 基金の規程に準じた額 |

| 会場借上料・機材使用料 | 実費 |

| 食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,200円を限度とした実費 |

| 諸雑費 | 実費 |

| 連絡調整費(注2) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |

(注1)基金の役職員には、講師謝金は支給しないものとする。

(注2)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。

(2) 講師謝金等の支払方法

助成額のうち、講師謝金及び講師旅費については、基金が直接講師に支払うものとする。

4 事務手続

(1) 助成・後援申込

安全管理セミナーを実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第1による助成・後援申込書を開催日の2月前までに基金に提出するものとする。

(2) 助成・後援決定

基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第2による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。

(3) 完了報告及び助成金交付申請

市町村等は、安全管理セミナー終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第3による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。

(4) 助成金交付

基金は、助成金の額を確定し、様式第4による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。

様式等のダウンロード

様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式をダウンロードし、解凍して利用してください。

| 内容 | ダウンロード |

|---|---|

| 様式第1 消防団員安全管理セミナー助成・後援申込書 (参考)「消防団状況調査表」(必要に応じて使用) 様式第3 消防団員安全管理セミナー完了報告書・助成金交付通知書 |

消防団員安全管理セミナー関係様式(ZIP) |

第4 S-KYT(消防団危険予知訓練)研修

1 目的

S-KYT(消防団危険予知訓練)研修(以下「S-KYT研修」という。)は、消防団活動に潜む危険を予知するとともに、その危険に適切に対応できる能力を養成するためのS-KYT(消防団危険予知訓練)の基礎知識とその実技を習得することを目的とする。

2 実施内容

(1) 実施主体

次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。

ア 市町村

イ 一部事務組合

ウ 広域連合

エ 水害予防組合

オ 都道府県

カ 都道府県消防協会(支部を含む。)

(2) 会場

市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。

(3) 対象者

次に掲げる者とする。

ア 契約締結市町村等の消防団員

イ 市町村等の消防団事務担当者

(4) 研修内容

S-KYT研修には、4時間、3時間及び2時間の3つのコースを設けるものとし、原則として、4時間コースを実施するものとする。

ただし、市町村等の要望に応じ、4時間コースをコンパクトにした3時間コースの実施についても対応するものとする。

また、市町村等が主催する会議等において体験版として提供する場合は、2時間コースの実施についても対応するものとする。

各コースの内容は、次のとおりとする。

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 所要時間 | 4時間、3時間又は2時間 |

| 講師の人数 | 2人以上 |

| 参加人数 | 原則として、30人以上 |

(5) 講師

基金があっせんするS-KYT指導員とする。

(6) 研修教材

次のとおりとし、基金が提供するものとする。

- テキスト『S-KYT研修テキスト~S-KYT(消防団危険予知訓練)の実践のために~』 基金発行 無料

- DVD『消防団員安全教育(S-KYT編)』 基金制作 無料

(7) 研修用品

次のとおりとし、各担当が用意するものとする。その他必要な研修用品がある場合は、基金と市町村等が協議して用意するものとする。

| 品 名 | 担 当 |

|---|---|

| 指差唱和用垂れ幕 | 基金又は市町村等 |

| 筆記用具、DVD装置、プロジェクター等 | 市町村等 |

| フェイスシールド、飛沫防止板、消毒液(いずれも感染症対策を要する場合に限る。) |

3 助成額

(1) 助成対象経費

S-KYT研修の実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、講師旅費を除き、40万円を限度とする。

| 経費の種類 | 助成額(消費税を含む。)の基準 |

|---|---|

| 講師謝金(所得税を含む。) | 土・日・祝日に実施 1人につき 40,000円 |

| 上記以外の日に実施 1人につき 32,000円 | |

| 講師旅費 | 基金の規程に準じた額 |

| 会場借上料・機材使用料 | 実費 |

| 食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,200円を限度とした実費 |

| 諸雑費 | 実費 |

| 連絡調整費(注) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |

(注)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。

(2) 講師謝金等の支払方法

助成額のうち、講師謝金及び講師旅費については、基金が直接講師に支払うものとする。

4 事務手続

(1) 助成・後援申込

S-KYT研修を実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第5による助成・後援申込書を開催日の2月前までに基金に提出するものとする。

(2) 助成・後援決定

基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第6による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。

(3) 完了報告及び助成金交付申請

市町村等は、S-KYT研修終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第7による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。

(4) 助成金交付

基金は、助成金の額を確定し、様式第8による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。

様式等のダウンロード

様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式をダウンロードし、解凍して利用してください。

| 内容 | ダウンロード |

|---|---|

| 様式第5 S-KYT(消防団危険予知訓練)研修助成・後援申込書 (参考)「消防団状況調査表」(必要に応じて使用) 様式第7 S-KYT(消防団危険予知訓練)研修完了報告書・助成金交付申請書 |

S-KYT(消防団危険予知訓練)研修関係様式(ZIP) |

第5 消防団員健康づくりセミナー

1 目的

消防団員健康づくりセミナー(以下「健康づくりセミナー」という。)は、循環器系疾患(脳血管疾患・虚血性心疾患)による公務災害の防止を図るための健康増進教育を行うとともに、健康増進に役立つ運動実技を習得することを目的とする。

2 実施内容

(1) 実施主体

次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。

ア 市町村

イ 一部事務組合

ウ 広域連合

エ 水害予防組合

オ 都道府県

カ 都道府県消防協会(支部を含む。)

(2) 会場

市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。

(3) 対象者

次に掲げる者とする。

ア 契約締結市町村等の消防団員

イ 市町村等の消防団事務担当者

(4) 研修内容

健康づくりセミナーには、A、B及びCの3つのコースを設けるものとし、各コースの内容は、以下のとおりとする。

Aコース(健康増進教育)

循環器系疾患(脳血管疾患・虚血性心疾患)の防止を図るための講義

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 所要時間 | 1.5時間程度 |

| 講師の人数 | 日本赤十字社各都道府県支部が派遣する人数 |

| 参加人数 | 原則として、50人以上 |

Bコース(運動実技の習得)

健康増進に役立つ講義と運動実技の指導

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 所要時間 | 1.5時間程度 |

| 講師の人数 | 参加人数40人につき、原則として、1人 |

| 参加人数 | 原則として、40人から80人程度 |

(備考)研修内容が講義中心の場合は、講師1人・参加人数50人以上での実施にも対応するものとする。

Cコース(Aコース及びBコースの同日開催)

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 所要時間 | 2時間から3時間程度 |

| 講師の人数 | 日本赤十字社各都道府県支部が派遣する人数 及び参加人数に応じた健康運動指導士の人数 |

| 参加人数 | 原則として、50人以上 |

(5) 講師

基金があっせんする次に掲げる者とする。

Aコース(健康増進教育)

日本赤十字社各都道府県支部が派遣する者

Bコース(運動実技の習得)

健康運動指導士(講師のうち、講義及び実技指導を行う者を主任、実技指導のみを行う者を副主任とする。)

3 助成額

(1) 助成対象経費

健康づくりセミナーの実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、Aコース又はBコースを実施した場合は、講師旅費を除き、30万円(参加予定人数が100人未満の場合は20万円)を限度とし、Cコースを実施した場合は、講師旅費を除き、40万円(参加予定人数が100人未満の場合は30万円)を限度とする。

| 経費の種類 | 研修コース | 助成額(消費税を含む。)の基準 |

|---|---|---|

| 講師謝金(所得税を含む。) | A | 日本赤十字社各都道府県支部が定める額 |

| B | 主任 30,000円、副主任 20,000円 | |

| C | Aコース及びBコースの合計額 | |

| 講師旅費 | A | 日本赤十字社各都道府県支部が定める額 |

| B | 市町村等が定める額 | |

| C | Aコース及びBコースの合計額 | |

| 教材費、講習負担金 | 実費 | |

| 会場借上料・機材使用料 | 実費 | |

| 食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,200円を限度とした実費 | |

| 諸雑費 | 実費 | |

| 連絡調整費(注) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |

|

(注)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。

(2) 講師謝金等の支払方法

助成額のうち、講師謝金、講師旅費、教材費及び講習負担金(以下「講師謝金等」という。)については、次のとおり支払うものとする。

Aコース(健康増進教育)

講師謝金等については、基金が直接日本赤十字社各都道府県支部に支払うものとする。

Bコース(運動実技の習得)

講師謝金等については、市町村等が直接講師に支払うものとする。

Cコース(Aコース及びBコースの同日開催)

Aコースに係る講師謝金等については、基金が直接日本赤十字社各都道府県支部に支払うものとし、Bコースに係る講師謝金等については、市町村等が直接講師に支払うものとする。

4 事務手続

(1) 助成・後援申込

健康づくりセミナーを実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第9による助成・後援申込書を開催日の3月前までに基金に提出するものとする。

(2) 助成・後援決定

基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第10による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。

(3) 完了報告及び助成金交付申請

市町村等は、健康づくりセミナー終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第11による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。

(4) 助成金交付

基金は、助成金の額を確定し、様式第12による助成金交付通知書により市町村等に通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。

様式ダウンロード

様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式をダウンロードし、解凍して利用してください。

| 内容 | ダウンロード |

|---|---|

| 様式第9 消防団員健康づくりセミナー助成・後援申込書 様式第11 消防団員健康づくりセミナー完了報告書・助成金交付申請書 |

消防団員健康づくりセミナー関係様式(ZIP) |

第6 消防団員セーフティ・ファーストエイド研修

1 目的

消防団員セーフティ・ファーストエイド研修(以下「セーフティ・ファーストエイド研修」という。)は、災害現場等で負傷者の応急処置を行う際に消防団員が自身の安全を確保した上で適切に対応するためのファーストエイド(外科的応急処置)及び災害現場等での悲惨な体験や恐怖を伴う体験等により急性ストレス障害が発生した消防団員に適切に対応するためのPFA(心理的応急処置)の基礎知識とその実技を習得することを目的とする。

2 実施内容

(1) 実施主体

次に掲げる市町村等(消防本部、消防署、消防団又は消防学校を含む。以下同じ。)とする。

ア 市町村

イ 一部事務組合

ウ 広域連合

エ 水害予防組合

オ 都道府県

カ 都道府県消防協会(支部を含む。)

(2) 会場

市町村等の定める会場とする(会場には、看板や横断幕を設置する等の方法で「基金が助成・後援している」旨を明示すること。)。

(3) 対象者

次に掲げる者とする。

ア 契約締結市町村等の消防団員

イ 市町村等の消防団事務担当者

(4) 研修内容

セーフティ・ファーストエイド研修には、A及びBの2つのコースを設けるものとし、各コースの内容は、以下のとおりとする。

Aコース(S-FA研修)

ファーストエイド(外科的応急処置)及びPFA(心理的応急処置)の基礎知識とその実技の習得

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 所要時間 | 3時間程度 |

| 講師の人数 | 3人程度 |

| 講師補助者の人数 | 5人程度 |

| 参加人数 | 原則として、36人程度 |

Bコース(災害救援ストレス対策研修)

PFA(心理的応急処置)の基礎知識とその実技の習得

| 項 目 | 内 容 |

|---|---|

| 研修時間 | 1.5時間程度 |

| 講師の人数 | 1人 |

| 参加人数 | 原則として、50人以上 |

(5) 講師

基金があっせんする次に掲げる者とする。

Aコース(S-FA研修)

ファーストエイド(外科的応急処置)の講師については、消防団員セーフティ・ファーストエイド研修指導員

PFA(心理的応急処置)の講師については、PFA指導者(国際NGOセーブ・ザ・チルドレンとDPAT事務局(厚生労働省委託事業)が共催するPFA指導者育成研修を受講し「PFA指導者名簿」に登載された者をいう。以下同じ。)

Bコース(災害救援ストレス対策研修)

PFA指導者又は消防庁緊急時メンタルサポートチームに登録されている者)

(6) 講師補助者

Aコースには、ファーストエイド(外科的応急処置)の実技を補助するため、原則として、受講者6人につき1人の救急救命士を講師補助者として置くものとし、その選定及び確保は市町村等が行うものとする。

ただし、市町村等において講師補助者として確保できる救急救命士の人数が不足する場合は、基金がDMAT(災害派遣医療チーム)隊員を講師補助者としてあっせんするように努めるものとする。

(7) 研修用品

次のとおりとし、各担当が用意するものとする。その他必要な研修用品がある場合は、基金と市町村等が協議して用意するものとする。

| 研修コース | 品 名 | 担 当 |

|---|---|---|

| A・B共通 | 講義用資料 | 基金 |

| 筆記用具、DVD装置、プロジェクター等 | 市町村等 | |

| A | ファーストエイドキット(注)(青バッグ)贈呈用 | 基金 |

| ファーストエイドキット(注)(青バッグ)研修用 | ||

| ゴム手袋 | ||

| ターポリン担架 | ||

| ビブス(メッシュベスト) | ||

| 止血帯 | ||

| 創傷模型 | ||

| 無線機(小型トランシーバー等) | ||

| ウェットティッシュ、訓練用人形(いずれも感染症対策を要する場合に限る。) | ||

| 全脊柱固定具関連資機材 | 市町村等 | |

| フェイスシールド、飛沫防止板、消毒液(いずれも感染症対策を要する場合に限る。) |

(注)ファーストエイドキットには、エマージェンシー・バンテージ、ゴム手袋、救急用ハサミ、ウェットティッシュ、筆記具を収納

3 助成額

(1) 助成対象経費

セーフティ・ファーストエイド研修の実施に要した経費のうち、次に掲げるものの合計額とする。ただし、その額は、Aコースを実施した場合は、講師旅費を除き、40万円を限度とし、Bコースを実施した場合は、講師旅費を除き、30万円(参加予定人数が100人未満の場合は20万円)を限度とする。

| 経費の種類 | 研修コース | 助成額(消費税を含む。)の基準 |

|---|---|---|

| 講師謝金(所得税を含む。) | A | 土・日・祝日に実施 1人につき 講師 40,000円、講師補助者 20,000円 |

| 上記以外の日に実施 1人につき 講師 32,000円、講師補助者 15,000円 |

||

| B | 土・日・祝日に実施 20,000円 | |

| 上記以外の日に実施 15,000円 | ||

| 講師旅費 | 基金の規程に準じた額 | |

| 会場借上料・機材使用料 | 実費 | |

| 食事代・飲料(茶)代 | 1人につき1,200円を限度とした実費 | |

| 諸雑費 | 実費 | |

| 連絡調整費(注) | 原則として、50,000円を限度とした実費 (離島での開催など特段の事情が認められる場合は実費) |

|

(注)消防補償等組合、都道府県又は都道府県消防協会(支部を除く。)が実施主体となる場合における当該団体の職員に係る交通費及び宿泊料とする。

(2) 講師謝金等の支払方法

助成額のうち、講師謝金及び講師旅費(以下「講師謝金等」という。)については、次のとおり支払うものとする。

Aコース(S-FA研修)

講師及び基金があっせんした講師補助者に係る講師謝金等については、基金が直接当該講師及び講師補助者に支払うものとし、市町村等が選定及び確保した講師補助者に係る講師旅費等については、市町村等が直接当該講師補助者に支払うものとする。

Bコース(災害救援ストレス対策研修)

講師謝金等については、基金が直接講師に支払うものとする。

4 事務手続

(1) 助成・後援申込

セーフティ・ファーストエイド研修を実施しようとする市町村等は、実施について基金と事前調整を行い、様式第13による助成・後援申込書を開催日の3月前までに基金に提出するものとする。

(2) 助成・後援決定

基金は、助成・後援の可否を決定し、様式第14による助成・後援決定通知書により市町村等に通知するものとする。

(3) 完了報告及び助成金交付申請

市町村等は、セーフティ・ファーストエイド研修終了後2月以内(遅くとも当該年度の3月中旬まで)に、様式第15による完了報告書・助成金交付申請書を基金に提出するものとする。

(4) 助成金交付

基金は、助成金の額を確定し、様式第16による助成金交付通知書を市町村等により通知するとともに、当該年度の3月末日までに市町村等にこれを交付するものとする。

様式ダウンロード

様式はMS Word ファイルを圧縮してあります。ZIP形式の圧縮ファイルをダウンロードし、解凍して利用してください。

| 内容 | ダウンロード |

|---|---|

| 様式第13 消防団員セーフティ・ファーストエイド研修助成・後援申込書 様式第15 消防団員セーフティ・ファーストエイド研修完了報告書・助成金交付通知書 |

消防団員セーフティ・ファーストエイド研修関係様式(ZIP) |