【岡山県消防協会】消防団員セーフティ・ファーストエイド研修(Bコース)を実施して

岡山県消防協会

岡山県消防協会では、県内の女性消防団員・若手消防団員研修会を協会主催により毎年開催しております。毎年いろいろと内容を考え研修を決定することは、責任を感じると同時に、やりがいを感じることができる仕事です。

今年度は、消防団員等公務災害補償等共済基金の公務災害防止研修を活用することとし、4つある研修の中から「消防団員セーフティ・ファーストエイド研修(Bコース)」を開催しました。

令和6年11月30日(土)、岡山県和気町(わけちょう)総合福祉センターにおいて、県下の消防団員280名、内男性158名、女性122名が参加しました。

講師の方々は、香川県高松市の医療法人社団光風会三光病院 山田純平薬局長、筒井亮介看護師、山越恭平看護師の3名で「災害時のメンタルヘルスケア」をテーマに、わかりやすく講演いただきました。

内容については次のとおりで、順番に説明がありました。

1.人道支援

2.災害時のメンタルヘルス

3.心理的応急処置(PFA)

4.支援者支援

5.まとめと質疑応答

まず、最初に人道支援です。

人道支援の原則、基本的考え方である、公平性、人道性、中立性、独立性のそれぞれについてご説明をいただき、人道支援の大前提を示していただきました。

次に、災害時の被災者のメンタルヘルスについて学びました。

災害後に生じるトラウマ、避難生活ストレス、死別等の悲嘆によって、特に配慮が必要な人々(高齢者、障害者、乳幼児、妊婦、傷病者、日本語を母国語としない者)に対してのサポートの重要性や、回復を促すための手段を学びました。

一朝一夕にすべてのことができるわけではないとは思いますが、それが必要な状況になった際には、できることからひとつひとつ積極的に対応し、被災者の役に立ちたいというのが研修参加者の思いです。

続いて、心理的応急処置(PFA=サイコロジカル・ファースト・エイド)を学びました。

PFAとは、深刻なストレス状況にさらされた人々への人道的、支持的かつ実際に役立つ援助のことだそうです。

PFAの行動原則は、まず「準備」すること、そして「見る」→「聴く」→「つなぐ」と続けることで、それぞれの時点で配慮すべきポイントを教えていただきました。

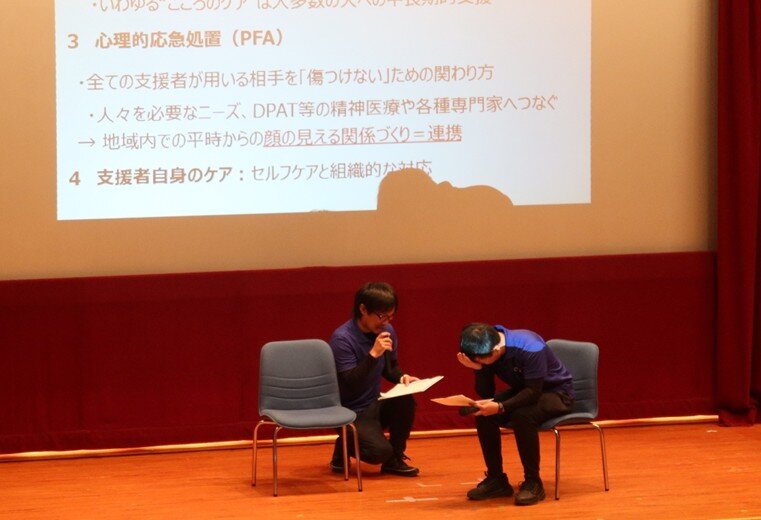

この行動原則を3名の講師が、実際に被災者役、聴取者役、行政職員役となり、「見る」→「聴く」→「つなぐ」を丁寧に演技していただきました。非常にわかりやすく、大事な内容が多く含まれていました。

さらには支援者支援、これについては、参加者の多くが初めて知る事だったのではないかと思いました。

被災者に寄り添い、支援をする側である支援者のストレス対策も重要で、そのための具体的な方法としては以下のことがあげられるとのことでした。

(1) 業務ローテーションと役割分担の明確化

(2) 支援者のストレスについて知る

(3) 心身のチェックと相談体制

(4) 住民の一般的な心理反応について知る

(5) 被災現場のシミュレーション

(6) 業務の価値付け

これらについては、各自によるセルフケアがまず必要とのことですが、その限界が来る前に、組織として体制を整えることが重要だという事を教えていただきました。

被災者支援のためには、支援者支援が非常に重要なのだという、新しい視点を手に入れることができました。

研修のまとめでは、地域内で平時からの顔の見える関係作り=連携が特に大事だということが強調されていました。

これは、一般に言われていることではありますが、消防団にとっても非常に重要だと思います。消防団員どうしの連携はもとより、消防団員と地域住民が連携することができれば、とても心強いことです。

いつ何が起こるかわかりません。自然災害は忘れる暇もないうちにやってくる時代になり、自己の安全があって初めて他者を助けることができるのだと思います。消防団員それぞれが自己の安全を確保することでもたらされる連携が、被災者を守るためには必須です。

この研修を通じて学んだ様々な情報を他者につなげていくことができれば、「いざ」というときにきっと役に立つと思います。

参加者からも「今後の消防活動の参考にさせていただきたい。」との声が寄せられ、活動のためのヒントになったようです。また、「もっと色々なケースを紹介していただき、様々な状況下における対応を詳しくお聞きしたいと思いました。」といった、もっと知識を習得したいという熱心な感想もありました。今後の彼らの活動が大いに楽しみです。

消防団員は、これからも様々な災害に立ち向かっていかなければなりません。また、時には被災者に寄り添うことが求められることもあるでしょう。だからこそ、まず、我が身の安全を確保すること、そして、その上での一層の活躍を切に願います。

そのために、今回の研修がきっかけになればと期待しています。